会社員が退職する場合、会社へ提出する書類が退職届・退職願です。似た言葉ですが、それぞれ意味合いや提出するタイミングが異なります。

本記事ではそれぞれの書き方と例文、提出の流れ、押さえるべきポイントを解説します。退職に関するよくある質問と起こりやすいトラブルへの対処法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

エンジニア向けの転職サービス「キッカケエージェント」では、転職相談から退職交渉まで転職活動を一貫してサポートします。会員向けに無料キャリア相談も実施しているので、ご活用ください。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談する退職届・退職願・辞表の違い

「退職届」「退職願」「辞表」は、似ている言葉ですが意味や役割が異なります。まずは、それぞれの概要を解説します。

退職届

退職届は、退職が確定したあと会社へ提出する書類です。退職届が受理されると、原則として撤回できません。退職届の書式や提出先は会社ごとに異なるため、就業規則を確認するほか、念のため上司にも確認しましょう。

退職願

退職願は退職の意思が決まったときに、会社に労働条件の解除(契約解除)を願い出るための書類です。一般的に退職の意思は口頭で伝えても問題ありませんが、就業規則により書類での提出を求められることがあります。

書面にすると退職の意思がより伝わりやすく文章で残せるため、確実に退職したい場合は口頭で伝えつつ書類も用意しましょう。

辞表

辞表は退職届と同じ役割です。退職届は一般の会社員が提出するものですが、辞表は社長や取締役など雇用関係のない立場の人が、役職を辞めることを届け出るための書類です。

退職届・退職願は必ず提出すべき?

退職届と退職願は必ず提出すべきかというと、そうではありません。民法第627条において「労働者は会社の承認がなくても、退職の意思表示から2週間が経過すると退職ができる」旨が定められています。そのため、法律上は退職願・退職届の提出は任意です。

しかし、一般常識の観点では退職願を出すべきといえます。口頭だけで退職の意思表示を済ませてしまうと「言った・言わない」のトラブルになる恐れがあります。退職願を提出しない場合も、記録を残すために書類やメールなどで上司に伝えるようにしましょう。

タイミングとしては、退職を希望する日の1〜2か月前までに直属の上司に申し出るのが一般的です。始業時間直後や昼休憩前後の慌ただしい時間を避け、ほかの社員がいないところで直属の上司に直接伝えましょう。

退職の意思を固めたら次のステップに向けて動き出しましょう。キッカケエージェントでは会員向けにコンサルタントが転職支援から退職交渉、転職先への入社手続きまでサポートします。新規会員登録はこちらから。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談する退職届・退職願の出し方と流れ

退職届と退職願は、退職の意思が決まったからといってすぐに提出すると、思わぬトラブルを招くことがあります。入念に準備しておくことで、退職までスムーズに進められるでしょう。

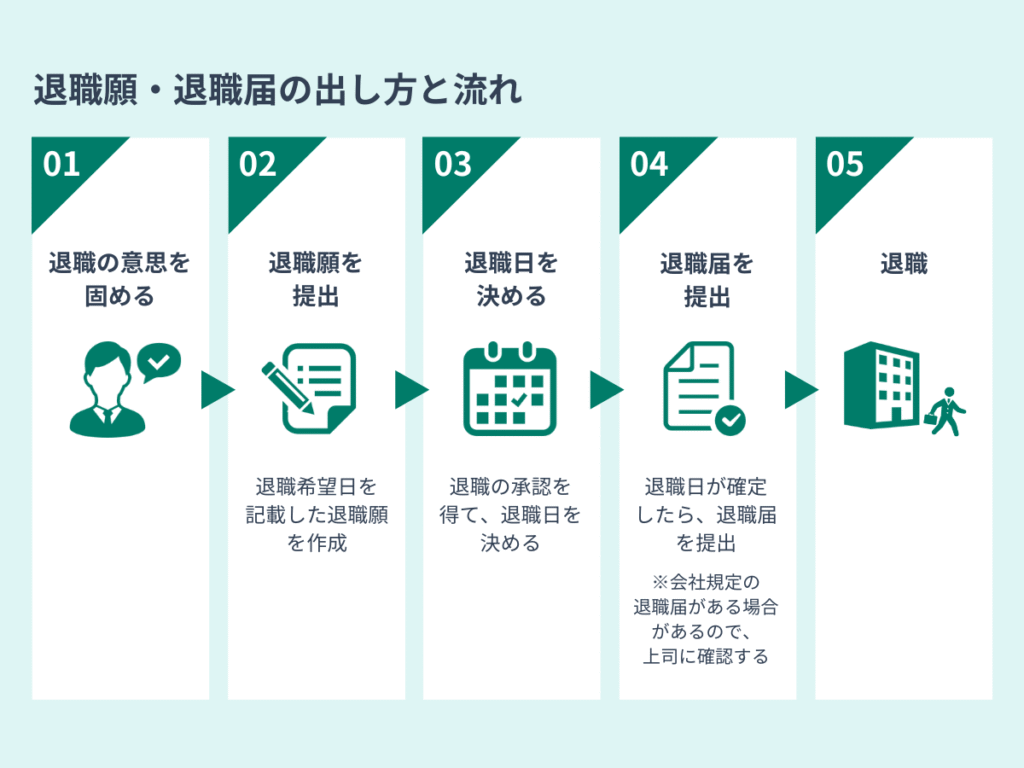

ここでは退職願・退職届の一般的な出し方と流れを、以下の図の①~⑤の順に解説します。

①退職の意思を固める

「退職する理由」「辞めたあとの予定」など、まずは退職について十分考えたうえで意思を固めましょう。退職届を提出すると、原則取り下げることはできません。

退職願の場合も、一般的に提出後は引き止められない限り、退職に向けて話が進み始めます。途中で撤回すると、退職準備に向けてさまざまな人が動き始めているため迷惑がかかります。撤回するのは現実的ではないため、退職の意思を十分固めて後悔のない状態で伝えることが大切です。

②退職願を提出

退職の意思が固まったら退職願を提出しましょう。特に就業規則に記載がない場合は、希望する退職日の2か月前には直属の上司に申し出ます。就業規則に記載がある場合は、記載事項にしたがって準備を進めます。

直属の上司に伝える前に同僚や取引先などに、退職を検討していることを話すのは厳禁です。話がこじれたりトラブルに発展したりするため、退職日が確定するまでは上司と自分だけで話を留めましょう。

退職願には退職の意思とともに、退職希望日も記載します。そうすることで、各担当者が退職に向けた手続きをしやすくなるためです。

③退職日を決める

退職願を提出したら、承認を得て退職日を決定します。退職日は、有給休暇の消化や業務の引継ぎがあることを考慮して無理のない日を設定しましょう。

転職先が決まっている場合は、入社までの準備期間も考慮して設定しておくと慌てずに済みます。転職先に退職日を伝えるのも退職日が確定してからです。退職日が未確定な状態で入社日を決めてしまうと、引継ぎで退職日が後ろにずれたり、入社日までに退職できなかったりすることがあります。

④退職届を提出

退職日が確定したら、次は退職届を提出します。退職届を提出すると、退職を取り下げられないため十分注意しましょう。会社によって提出書類のフォーマットが決まっている場合があるので、上司に質問、もしくは就業規則を確認してください。

⑤退職

退職届を提出したら、有給休暇の消化や業務の引継ぎをしながら退職日当日を待ちます。お世話になった上司や取引先に挨拶し、私物を整理したり入社の準備をしたりして過ごします。退職日にはチームメンバーや所属部署にあらためて感謝を伝え、晴れて退職です。

上記はスムーズに退職できたケースですが、退職の意思を伝える際は引き止められることもあります。そういった場合でも、希望通りに円満退職するための対応は以下の記事にまとめているので、あわせてご確認ください。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談する【例文あり】退職届・退職願の書き方・準備するもの

退職届・退職願は、手書きでもパソコンを使ってもどちらでも構いません。受け取る人にとっては、手書きの方が誠意があると捉える場合もあるので、特に指定がなく問題がなければ、手書きで提出しましょう。

まずは提出に必要なものを揃え、以下の例文とポイントを踏まえて退職願・退職届を作成してください。

準備するもの

退職届・退職願を作成するにあたって、準備するものは以下の通りです。

- 手書きの場合:便箋、封筒、筆記用具、クリアファイル

手書きの際に使用する筆記用具は、黒のボールペンまたは万年筆です。摩擦で消えるペンや鉛筆、シャープペンシルなどの使用は控えましょう。そして、書き損じがあった場合は修正ペンや修正テープを使わず、もう一度書き直します。

- パソコンを使用する場合:テンプレート、封筒、クリアファイル

パソコンを使用する場合は、テンプレートを使用して作成します。誤字や脱字には十分注意し、印刷前に誤りがないか再度確認しましょう。

手書き、パソコンの場合も書類を入れる封筒は白色で、便箋がA4なら長形3号、B5であれば長形4号サイズに3つ折りで入れます。便箋は白紙のものが一般的ですが、手書きの場合は罫線が入っているものでも問題ありません。

提出する退職願と退職届はシワや折れができないように、クリアファイルなどに入れて保管します。

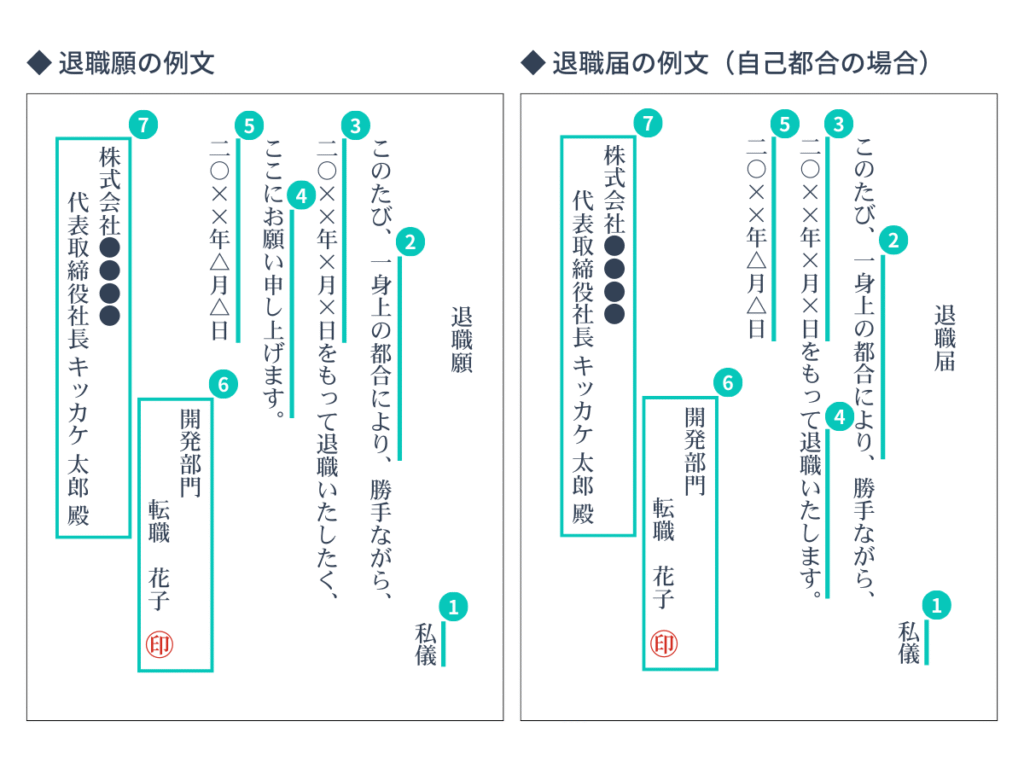

退職届・退職願の書き方(テンプレート)

退職届は、手書きでもパソコンでも見本例のように縦書きが一般的です。会社によって作成方法や書式が指定されている場合もあるため、就業規則を確認して記載事項にしたがいましょう。

退職届・退職願の書き方のポイント

上の図を参考に、退職届・退職願の書き方のポイントを解説します。

①書き出し

「私儀(読み:わたくしぎ)」もしくは「私事」と書きます。

②退職理由

自己都合退職の場合は「一身上の都合」と書きましょう。会社都合で退職する場合は「事業部門縮小のため」「早期退職のため」など、会社が認めている具体的な退職理由を記載します。会社都合の場合、退職願は必要ありません。

なお、会社都合の退職にもかかわらず退職届に「一身上の都合」と書くと、自己都合退職の扱いになってしまいます。その場合、失業保険の金額や期間などが変わることがあるため注意が必要です。

③退職日

退職願の場合は、退職希望日を記載します。退職届であれば上司との話し合いで設定し、承認された日付を記入します。日付は西暦でも和暦でも構いませんが、会社の形式に合わせるようにしましょう。

④文末

退職願の場合は「お願い申し上げます」のように願い出る形で締めます。退職届では退職が確定しているため「退職いたします」で締めます。

⑤届出年月日

退職届・退職願ともに提出する日付を記入しましょう。こちらも西暦・和暦はどちらでも構いません。

⑥所属部署、氏名

宛名より下の位置に所属と名前を記入し、名前の下に捺印します。パソコンの場合は印刷したものに自筆、捺印します。捺印の際、シャチハタは避けましょう。

⑦宛名

宛名は直属の上司の名前ではなく、代表取締役社長などの最高執行責任者に向けて書くのが一般的です。敬称は「殿」もしくは「様」を使用します。

エンジニア向けの転職サービス、キッカケエージェントでは転職相談から退職、転職先への入社手続きまで一貫してサポートします。新規会員登録はこちらから。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談する退職届・退職願・退職交渉に関するQ&A

退職届と退職願に関するよくある質問と回答を以下でまとめました。

Q:引き止められた場合はどうすれば良い?

A:退職願を提出して引き止められた場合は「〇月に入社が決まっている」のように、転職先がすでに決まっていることを伝えます。上司に相談ベースで「辞めようと思っている」といった伝え方をすると、引き止められやすいでしょう。

退職願を提出する際は、退職に対する強い姿勢を見せることが大切です。自分主導でスケジュールを立て、相手に交渉の余地を与えないようにしましょう。

Q:「明日から来なくて良い」と言われたときの対処法は?

A:「明日から来なくても良い」と言われた場合、会社都合での退職ということか確認しましょう。自己都合と会社都合では、退職したあとの失業手当の金額や期間が異なります。会社都合だと言われた場合は、退職届にその旨を記載しましょう。

自己都合であれば「来なくて良い」というのは、明日から有給休暇で良いという意味合いか確認します。欠勤扱いではなく、有給休暇で休めるように交渉することが大切です。

Q:上司が退職届を受け取ってくれない場合

A:上司が退職届を受け取ってくれない場合は、上司のさらに上の役職の人に相談します。それでも受け取りを拒否されるようであれば、役員クラスや人事部に相談します。法的には退職の2週間前までに申し出れば問題ないため、仮に受理されなくても辞めることは可能です。

万が一、直前になっても受け入れを拒否される場合は、内容証明郵便で送付する、状況によっては労働基準監督署に相談するといった方法があります。

Q:一度提出した退職願・退職届は撤回できる?

A:会社側は退職願を受け取ったあと退職を承認するか検討し、人材補充などの兼ね合いから場合によっては早々に関連する手続きを始めます。退職願を提出した時点であれば撤回を申し出ることは可能ですが、あまり心象は良くないでしょう。

また、退職届の提出後は原則として撤回できません。退職願を提出するまでの段階で、退職の意思を十分固めておくことをおすすめします。

引き止めを断るのが不安な方は、キッカケエージェントにお任せください。弊社コンサルタントが転職先への入社まで丁寧にサポートします。新規会員登録はこちらから。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談するまとめ

退職届と退職願は、提出する時期や書類がもつ効力が異なります。作成・提出の際は、上記の例文や退職までの流れを参考にしてください。

退職の意思を伝えたときによくあるのが、引き止めや「明日から会社に来なくて良い」といった対応です。このような場合に、自分一人で穏便に解決するのが得意でない方もいるでしょう。

そういった退職交渉のお困りごとは、転職エージェントを利用すれば担当者のサポートを受けられます。キッカケエージェントでは退職交渉のマニュアルを用意しており、また面談で個別にアドバイスすることも可能です。転職を検討している方は、スムーズな転職活動のためにも転職エージェントをご活用ください。

キッカケエージェントでは転職を検討している段階の相談から、面接対策、退職交渉、転職先への入社準備まで一貫してサポートします。退職交渉をはじめ、転職活動でお困りごとがあればぜひご相談ください。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談する関連動画

転職のミスマッチをゼロにする

キッカケエージェントは、あなたのオンリーワンのエンジニアキャリアを共創します

今の時点でご経験をされている言語や技術要素に関係なく、

① 技術を通じてユーザーやお客様にとって使いやすいサービスの実現に興味があるエンジニアの方

② 興味・関心がある技術について自ら学ぶ意欲をお持ちの方

上記に当てはまる方でしたら、素晴らしい企業とのマッチングをお手伝いできる可能性が高いです。

ITエンジニア転職のプロに

今すぐ無料で相談する